本文详细介绍了试管婴儿囊胎的概念,阐述其形成过程,还深入分析了胚胎自身、培养环境、母体等影响囊胎形成的因素,旨在帮助读者全面了解试管婴儿囊胎相关知识 。

探秘试管婴儿囊胎:概念、过程与影响因素解析

在当今社会,随着科技的不断进步,试管婴儿技术已经帮助了无数因各种原因无法自然受孕的家庭圆了生育梦。而在试管婴儿过程中,囊胎是一个关键的阶段。那么,试管婴儿囊胎究竟是什么呢?它又是如何形成的?有哪些因素会影响它的发育呢?今天,咱们就一起来深入探讨探讨。

试管婴儿囊胎的概念

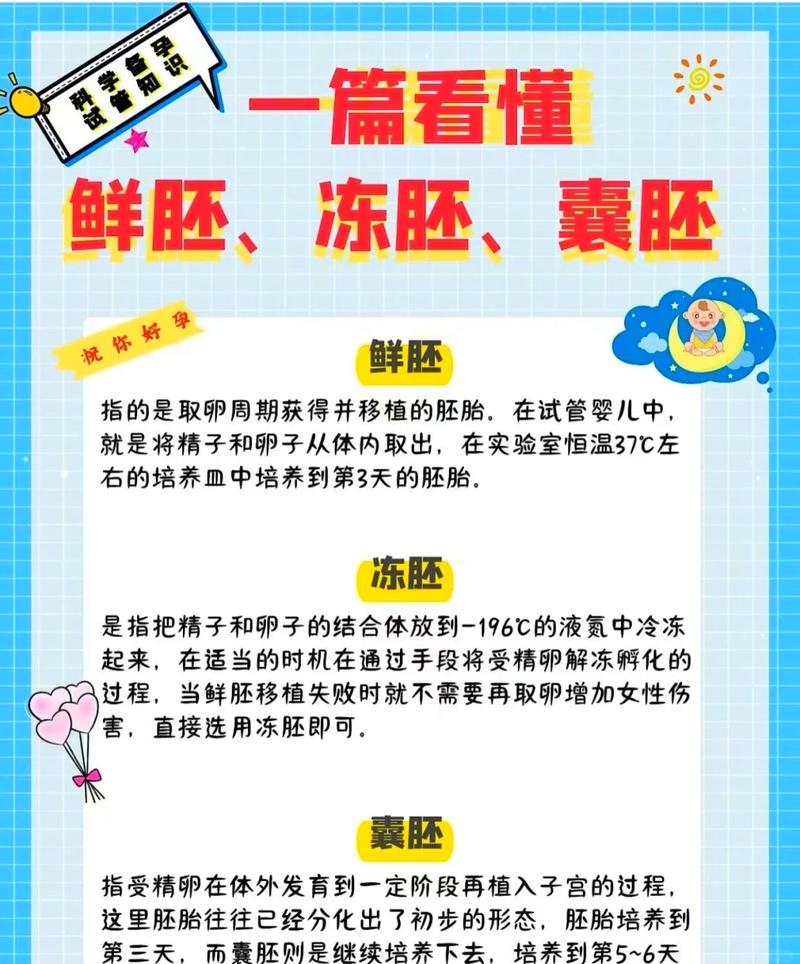

简单来说,囊胎是胚胎发育的一个特定阶段。当受精卵在体外培养发育到第5 - 7天左右时,就会形成囊胎。这个时候的胚胎已经有了明显的结构分化,它主要由滋养层细胞、内细胞团和囊胚腔组成。

滋养层细胞将来会发育成胎盘,就像是给胎儿搭建了一个“营养供应站”,负责为胎儿提供生长发育所需的各种营养物质;内细胞团则会进一步分化形成胎儿的各个器官和组织,是胎儿真正的“种子”;而囊胚腔呢,里面充满了液体,为胚胎的发育提供了一个良好的环境,有点像给胚胎打造了一个“小水床”,让它能舒舒服服地成长。

据相关统计数据显示,在试管婴儿周期中,大约有30% - 50%的胚胎能够发育到囊胎阶段。以下是不同年龄段女性胚胎发育到囊胎阶段的大致比例情况:

| 年龄(岁) | 胚胎发育到囊胎阶段的比例 |

|---|---|

| 25 - 30 | 45% - 55% |

| 31 - 35 | 35% - 45% |

| 36 - 40 | 25% - 35% |

| 40 以上 | 15% - 25% |

从这个表格可以看出,女性年龄越小,胚胎发育到囊胎阶段的比例相对越高。这也说明了年龄对胚胎发育能力有着重要的影响。

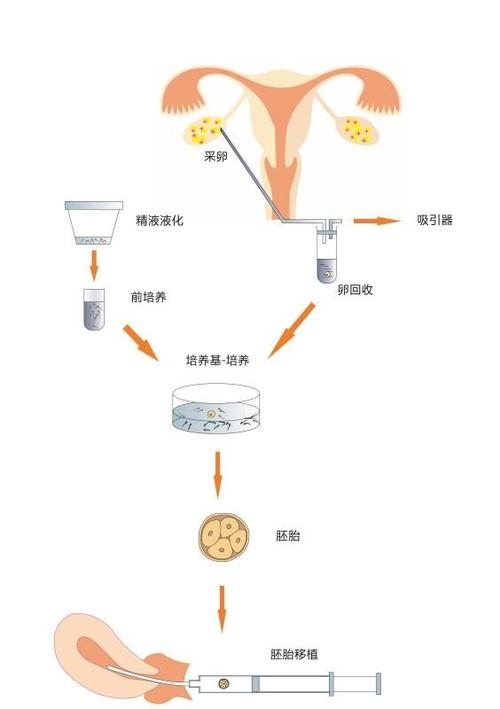

试管婴儿囊胎的形成过程

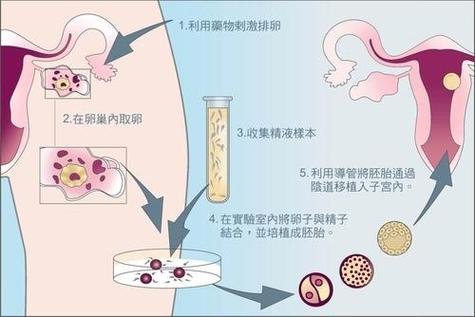

试管婴儿囊胎的形成可不是一蹴而就的,它需要经历一系列复杂的过程。首先,医生会通过药物促排卵,让女性卵巢内多个卵泡同时发育成熟,然后取出卵子。与此同时,男方提供精子,在实验室里,将卵子和精子放在一起,让它们自然结合或者通过单精子注射技术使其受精,形成受精卵。

受精卵形成后,就开始了它的“成长之旅”。在接下来的几天里,受精卵会不断进行细胞分裂,从一个细胞变成两个、四个、八个……细胞数量越来越多。到了第3天左右,胚胎一般会发育到8细胞期,这个时候的胚胎还比较小,结构也相对简单。

随着时间的推移,胚胎继续发育,到第5 - 7天,就逐渐形成了囊胎。在这个过程中,胚胎内部的细胞会发生分化,一部分细胞会聚集在一起形成内细胞团,而另一部分细胞则会围绕在内细胞团周围,形成滋养层细胞,中间逐渐出现囊胚腔,至此,囊胎就正式形成了。

我认识一对夫妻,他们在做试管婴儿的时候,就特别关注胚胎的发育情况。医生每天都会给他们反馈胚胎的发育进度,当听到胚胎顺利发育到囊胎阶段时,夫妻两人别提多高兴了,感觉离拥有自己的宝宝又近了一大步。

影响试管婴儿囊胎形成的因素

胚胎自身因素

胚胎自身的质量是影响囊胎形成的关键因素。优质的胚胎就像是一颗“好种子”,它有着更强的发育潜力,更容易发育到囊胎阶段。而胚胎质量主要取决于卵子和精子的质量。如果卵子或精子存在染色体异常、基因缺陷等问题,那么形成的胚胎质量就会受到影响,囊胎形成的概率也会降低。

比如说,研究发现,随着女性年龄的增长,卵子的质量会逐渐下降,染色体异常的概率会增加。像40岁以上的女性,卵子染色体异常的概率可能达到50%以上,这就大大影响了胚胎发育到囊胎的可能性。

培养环境因素

胚胎在体外培养的环境也非常重要,就好比种子生长需要适宜的土壤、水分和阳光一样。实验室的培养条件,包括培养液的成分、温度、气体浓度等,都会对胚胎的发育产生影响。

培养液是胚胎生长的“营养源泉”,其中的各种营养物质、生长因子等必须精确配比,才能满足胚胎发育的需求。如果培养液的质量不佳或者成分不合适,胚胎可能就无法正常发育。另外,培养箱的温度和气体浓度也需要严格控制,一般来说,培养箱的温度要保持在37℃左右,气体浓度要模拟人体子宫内的环境,这样才能为胚胎提供一个良好的生长环境。

母体因素

母体的身体状况对囊胎的形成也有着不可忽视的影响。母体的激素水平、子宫内膜的容受性等都会影响胚胎的发育。如果母体激素水平失衡,比如雌激素、孕激素等分泌不足,可能会影响胚胎的着床和发育,进而影响囊胎的形成。

子宫内膜就像是胚胎着床的“土壤”,如果子宫内膜过薄或者存在炎症等问题,就会影响胚胎的着床和发育。有研究表明,子宫内膜厚度在8 - 12毫米时,胚胎着床的成功率相对较高。所以,在试管婴儿过程中,医生也会密切关注母体的身体状况,尽量为胚胎创造一个有利的发育环境。

总的来说,试管婴儿囊胎的形成是一个复杂的过程,涉及到多个因素。了解这些因素,对于提高试管婴儿的成功率有着重要的意义。希望每一个渴望拥有宝宝的家庭都能顺利迎来自己的小天使。

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。