本文探讨了试管婴儿过程中精子搞混的可能性。从取精、精子处理、受精等环节分析风险,结合实际案例与行业规范,指出虽有极小可能,但严格管理可有效控制,为关注此问题的人提供参考 。

试管婴儿过程中精子搞混的可能性探讨

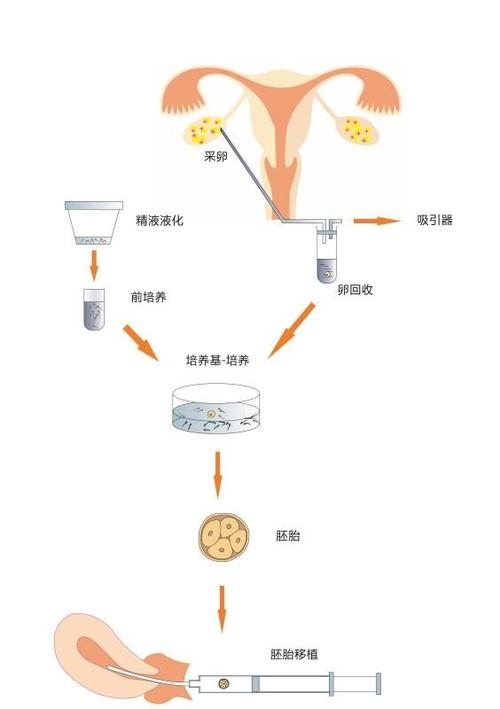

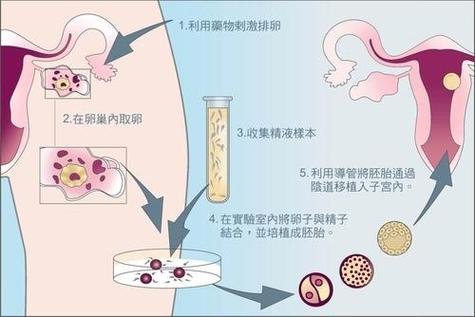

在当今社会,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育难题的家庭带来了希望的曙光。然而,就像任何医疗技术一样,人们难免会对其安全性和准确性存在担忧,其中一个备受关注的问题就是:在试管婴儿过程中,精子有没有搞混的可能性呢? 首先,咱们得了解一下试管婴儿的整个流程。简单来说,试管婴儿是把卵子和精子都取出来,让它们在体外的实验室环境里自然结合或者通过技术手段结合形成胚胎,然后再把胚胎移植回女性的子宫里。这看似简单的过程,背后涉及到多个复杂且严谨的环节。 要探讨精子搞混的可能性,咱们得从源头说起——取精环节。一般正规的生殖中心,在取精时会有严格的身份核对流程。工作人员会反复确认患者的身份信息,包括姓名、身份证号、病历号等。比如,国内某知名生殖中心统计显示,他们每年接待数千例试管婴儿手术,在取精环节会安排至少两名工作人员进行身份确认,并且会要求患者在取精杯上清晰标注个人信息。从这个角度来看,在取精这个初始步骤,只要严格执行流程,搞混的可能性是极低的。 接下来就是精子的处理环节。这个阶段,实验室的技术人员会对精子进行洗涤、筛选等一系列操作,以提高精子的质量和活力。在这个过程中,实验室有着非常规范的操作标准。每一份精子样本都会有独立的标识,就像每个人都有自己独一无二的身份证一样。技术人员在操作时也是严格按照样本的标识进行处理。据不完全统计,在行业内,严格遵守操作规范的情况下,精子处理环节出现样本混淆的概率可能在万分之一以下。 然后就是受精环节,也就是让精子和卵子结合的关键步骤。现在普遍采用的方法有两种,一种是常规的体外受精,另一种是卵胞浆内单精子显微注射(ICSI)。不管是哪种方法,实验室都会对每一对卵子和精子进行准确的配对记录。而且,在操作过程中,实验室的环境也是严格把控的,从温度、湿度到空气质量,都有精确的标准。以某大型生殖机构为例,他们在受精环节采用双人核对制度,两名工作人员分别对样本信息进行核对无误后才进行操作,进一步降低了混淆的风险。 那么,有没有发生过精子搞混的实际案例呢?虽然公开报道的案例相对较少,但确实存在个别情况。曾经有报道过这样一起事件,在某小型生殖机构,由于管理不善,工作人员疏忽,在取精环节没有仔细核对身份信息,导致两名患者的精子样本被错误标记。这一失误在后续的流程中没有被及时发现,最终导致了严重的后果。不过,这样的案例在整个试管婴儿领域中属于极少数的个例,不能代表整个行业的普遍情况。 从行业整体来看,随着技术的不断进步和管理规范的日益完善,试管婴儿过程中精子搞混的可能性已经被控制在一个非常低的水平。正规的大型生殖中心通常有着完善的质量控制体系和严格的管理制度。 为了更直观地了解各环节对降低精子搞混可能性的作用,咱们来看下面这个表格:| 环节 | 采取的措施 | 降低混淆可能性的效果 |

|---|---|---|

| 取精环节 | 双人身份确认,患者标注个人信息 | 显著降低初始混淆风险 |

| 精子处理环节 | 独立标识,规范操作 | 进一步降低混淆概率 |

| 受精环节 | 准确配对记录,双人核对制度 | 严格控制混淆可能性 |

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。