本文深入探讨女性愿意选择试管婴儿的心路历程与心理动因。从传统生育观念影响、生育困难带来的焦虑,到试管婴儿技术带来的希望,以及社会环境和医疗保障的支持等多方面展开分析,展现女性这一艰难又充满期待的选择过程 。

探索女性愿意选择试管婴儿的心路历程与心理动因

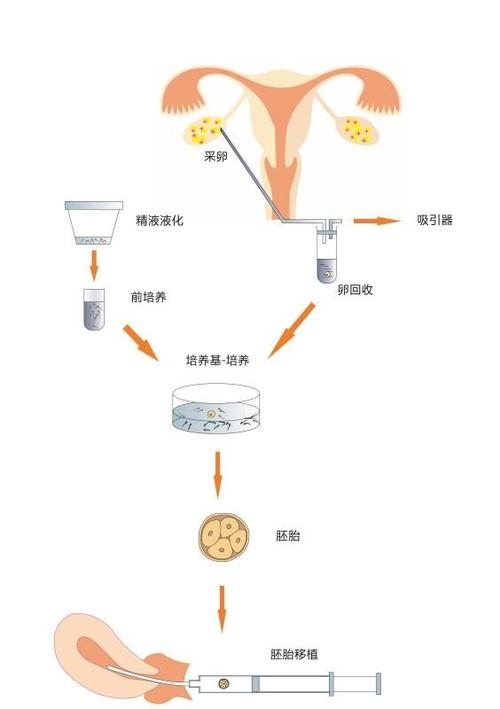

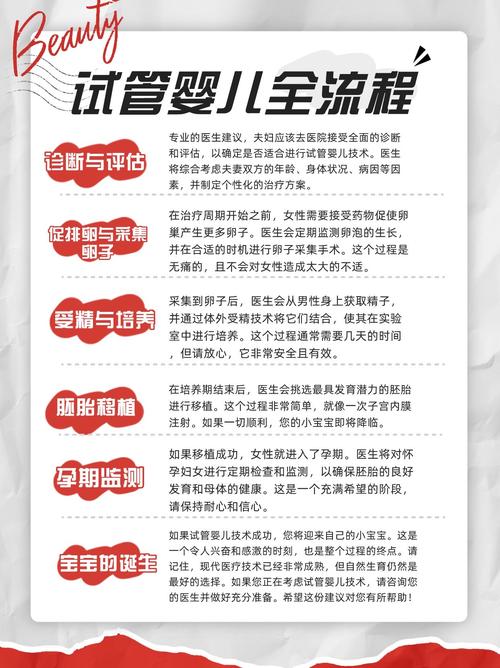

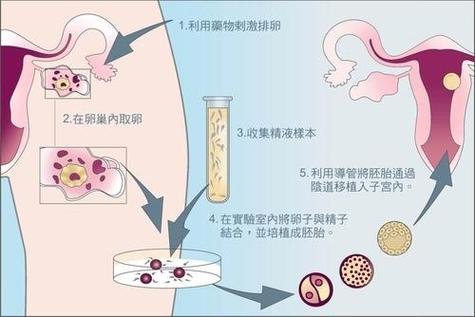

在咱们生活中,“试管婴儿”这个词如今已经不算陌生啦。越来越多的女性在面对生育难题时,把它当作了希望的曙光。可这背后,她们有着怎样的心路历程,又是出于什么心理动因做出这个决定的呢?咱们一起来唠唠。 首先得说说,生育这件事儿,对很多女性来说,那意义可不一般。在传统观念里,生儿育女就像是人生的一个重要里程碑,是家庭完整的标志。一项权威调查数据显示,大约 85%的女性都认为拥有自己的孩子,家庭才算是圆满的。就像我认识的一位姐姐,她一直觉得自己要是能有个孩子,和老公的感情会更稳固,一家人的生活也会更有奔头。这种对家庭圆满的渴望,是很多女性考虑试管婴儿的重要心理基础。 然而,现实中总有一些不如意的情况。不少女性遭遇了生育困难。据统计,全球大约有 15%的夫妇面临着不孕不育的问题,其中女性因素占了相当大的比例。比如说多囊卵巢综合征,这是一种常见的妇科内分泌疾病,每 10 个育龄女性里,可能就有 1 - 2 个患有这种病,患病女性排卵会受到影响,自然受孕的难度大大增加。还有输卵管堵塞,这也是导致女性不孕的常见原因之一。 当女性发现自己自然受孕困难时,内心的焦虑和痛苦是旁人难以体会的。就像另一位朋友,结婚好几年了,一直想要孩子,每个月都盼着能传来好消息,可一次次的失望让她的心情越来越沉重。看着身边的朋友一个个都当上了妈妈,她心里既羡慕又失落,那种感觉就像是自己被排除在了幸福之外。在这种焦虑和痛苦的驱使下,她们开始主动寻找解决办法,试管婴儿就进入了她们的视线。 那试管婴儿到底有什么吸引力呢?它给了这些女性实实在在的希望。以前,很多生育难题几乎是无解的,但试管婴儿技术的出现改变了这一切。以试管婴儿的成功率来说,在一些专业的生殖中心,35 岁以下女性进行试管婴儿的成功率能达到 50% - 60%左右。这意味着,有一半以上的机会能够成功怀上宝宝。这对于那些被生育问题折磨已久的女性来说,无疑是黑暗中的一盏明灯。 而且,随着科技的进步,试管婴儿技术也越来越成熟,安全性也在不断提高。过去,很多人对试管婴儿存在误解,担心孩子会有健康问题。但大量的临床研究表明,试管婴儿和自然受孕的孩子在健康状况、智力发育等方面并没有明显差异。这让女性在选择试管婴儿时,心里的顾虑少了很多。 除了自身对孩子的渴望和生育困难这两个因素外,社会环境的变化也在一定程度上影响了女性的选择。现在的社会越来越包容,对于试管婴儿这种辅助生殖技术,大家的接受度也在不断提高。以前,可能有人会对试管婴儿家庭指指点点,但现在,大多数人都能以理解和支持的态度看待。这种宽松的社会氛围,让女性在面对试管婴儿这个选择时,少了很多外界的压力。 另外,咱们的医疗保障体系也在不断完善。在一些地方,试管婴儿相关的部分费用已经可以纳入医保报销范围。这对于很多家庭来说,减轻了不小的经济负担。毕竟,试管婴儿的费用不是个小数目,一次完整的试管婴儿周期,费用可能在 3 - 8 万元不等。医保的支持,让更多女性觉得选择试管婴儿是自己能够承受的。 从女性决定尝试试管婴儿到真正实施的这个心路历程,也是充满波折的。一开始,她们往往会在网上疯狂搜索各种关于试管婴儿的信息,加入各种病友群,和有相同经历的人交流心得。在这个过程中,她们会了解到很多成功的案例,也会听到一些失败的经验。这时候,她们的心里既充满期待,又难免有些害怕。 就像有的女性会担心促排卵药物对自己身体有副作用,害怕取卵过程会很痛苦。但当她们走进专业的生殖医院,和医生进行深入沟通后,这些担忧会逐渐减少。医生会详细地给她们讲解整个流程,告诉她们如何做好身体准备,如何应对可能出现的情况。这种专业的指导,让她们心里踏实了很多。 当女性最终躺在手术台上,等待胚胎移植的那一刻,她们的心情是无比复杂的。有紧张,有期待,也有一丝不安。她们默默祈祷着这次能够成功,想象着未来和宝宝一起的美好生活。而当移植后的第十几天,用验孕棒检测出两条杠的那一刻,那种喜悦简直无法用言语形容。 在整个选择试管婴儿的过程中,女性的心理动因是多方面的。对家庭圆满的向往,对拥有自己孩子的渴望,是最根本的动力。生育困难带来的焦虑促使她们积极寻找解决办法,而试管婴儿技术带来的希望、社会环境的包容以及医疗保障的支持,都让她们坚定了这个选择。每一位选择试管婴儿的女性,都像是一位勇敢的战士,她们在追求幸福的道路上,不畏艰难,努力为自己和家庭创造一个美好的未来。我们应该给予她们更多的理解、支持和祝福,让她们在这条充满挑战的路上,感受到温暖和力量。希望每一个渴望孩子的女性,都能实现自己的梦想,拥有一个幸福美满的家庭。

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。