本文通过详细视频讲解及多个成功故事分享,深入介绍了试管婴儿技术。包含其操作流程、影响成功率的因素等内容,为有相关需求的家庭提供知识与鼓励。

探索试管婴儿:详细视频讲解与成功故事分享

在咱们的生活里,相信不少朋友都听说过“试管婴儿”这个词。可它到底是怎么一回事呢?今天呀,咱们就来好好唠唠,顺便分享一些让人感动又励志的成功故事。

先来说说啥是试管婴儿。简单来讲,试管婴儿可不是在试管里长大的婴儿哦。它是一种辅助生殖技术,主要是帮助那些因为各种原因不能自然受孕的夫妻实现拥有宝宝的梦想。据统计,全球目前约有800万试管婴儿诞生。下面咱们通过一个详细的视频讲解,来更直观地了解一下这个神奇的技术。

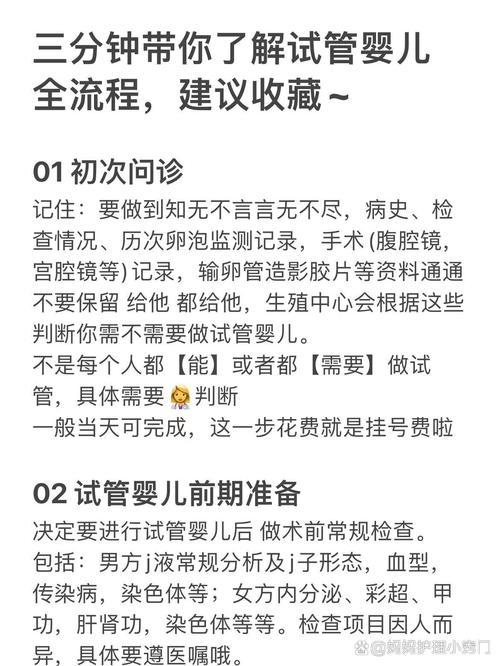

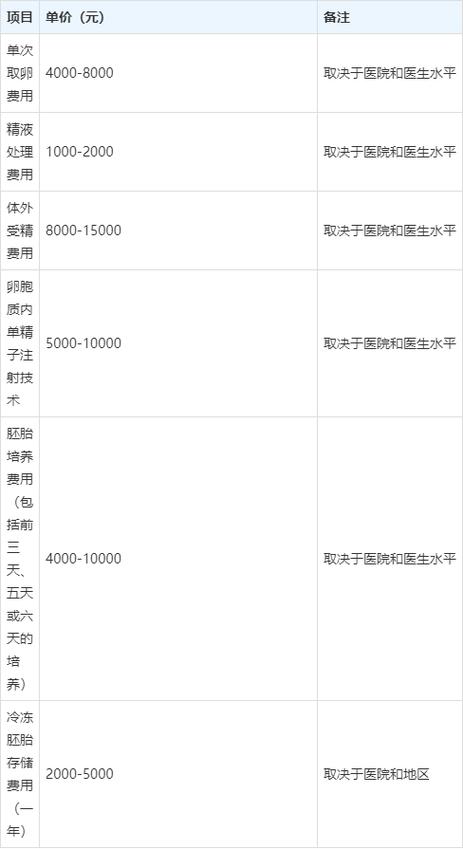

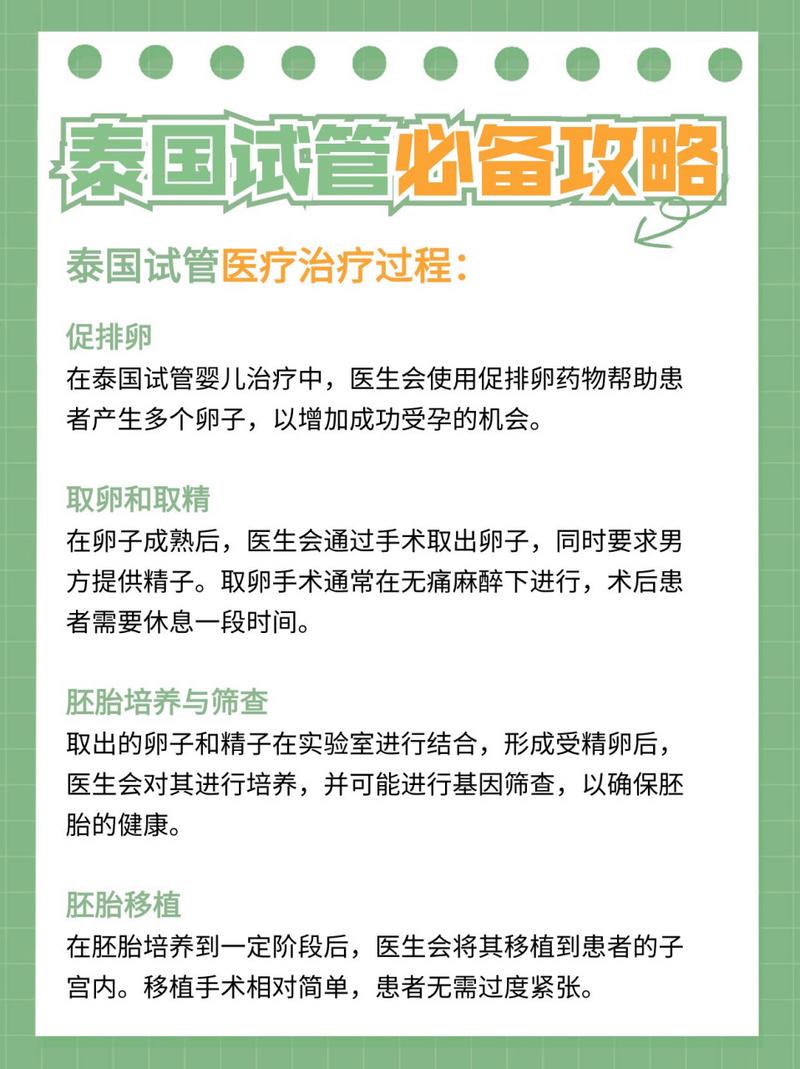

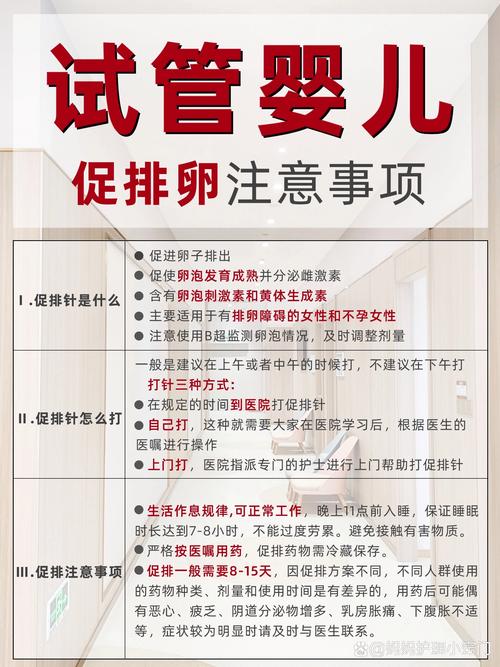

从视频里咱们能看到,试管婴儿的过程可不简单。首先,医生得给女方进行促排卵治疗。为啥要促排卵呢?正常情况下,女性每个月就排一个卵子,这要想成功受孕的几率就有点低。促排卵治疗后,就能让卵巢里多个卵泡同时发育,这样就有更多的卵子可以用来受精。相关数据显示,通过促排卵,一次能获取多个卵子,平均可获取10 - 15个卵子,大大提高了受精成功的可能性。

| 促排卵后获取卵子数量 |

所占比例 |

| 8 - 10个 |

30% |

| 10 - 15个 |

50% |

| 15个以上 |

20% |

等卵子成熟了,就得把卵子取出来。这可不是个轻松的活儿,得通过一个细细的穿刺针,在超声引导下从卵巢里把卵子取出来。男方呢,这时候就得提供精子啦。把取出来的卵子和精子放在实验室的培养皿里,让它们自然结合,要是结合不上,医生还会采用一些特殊的技术,像单精子注射,帮助它们结合,形成受精卵。

受精卵形成后,就开始在培养皿里发育,一般要培养3 - 5天,等到形成胚胎。这个时候,医生会挑选出质量比较好的胚胎,通过一根细细的导管,把胚胎送回到女方的子宫里,让胚胎在子宫里着床、发育,这就和自然受孕后宝宝在妈妈肚子里发育的过程差不多啦。整个过程中,每一步都充满了挑战,需要医生们小心翼翼,容不得半点马虎。

接下来,咱们就分享几个试管婴儿的成功故事吧。我认识一对夫妻,小李和小张。他俩结婚都五年了,一直想要个孩子,可怎么努力都怀不上。去医院一检查,发现小李输卵管堵塞,自然受孕的可能性几乎为零。这可把他俩愁坏了,感觉生活都没了盼头。后来,在医生的建议下,他们决定试试试管婴儿。

一开始,小李心里特别没底,又害怕又紧张。促排卵治疗的时候,身体各种不舒服,每天都要打针,心情也变得特别烦躁。小张就一直陪着她,给她打气,说不管怎么样,咱们都要试试。取卵那天,小李特别紧张,小张紧紧握着她的手,告诉她别害怕。幸运的是,取卵过程还算顺利。

后面胚胎移植的时候,医生告诉他们,移植了两个胚胎,能不能成功着床还得看运气。回家后,小李就小心翼翼地养着,每天都盼着能有好消息。终于,在移植后的第14天,小李用验孕棒一测,两道杠!她激动得眼泪都出来了,赶紧告诉小张。后来去医院检查,确定怀孕了,而且还是双胞胎。现在,两个可爱的宝宝都已经上幼儿园了,一家人别提多幸福了。

还有一对夫妻,老王和他爱人。老王爱人的卵巢功能不太好,卵子质量也差。他们尝试了两次试管婴儿都失败了。每次失败,对他们来说都是沉重的打击。可他们没有放弃,和医生一起分析原因,调整方案。第三次的时候,医生对促排卵方案做了优化,更加精准地控制药物剂量。这次,幸运之神终于降临了,胚胎成功着床,顺利生下了一个健康的男宝宝。老王逢人就说,这孩子真是来之不易啊,一定要好好培养。

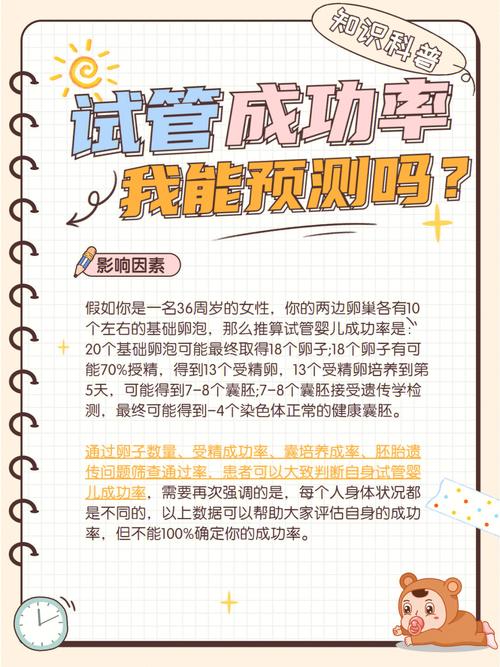

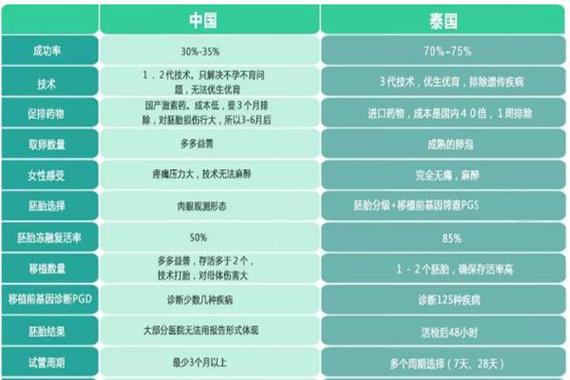

这些成功故事告诉我们,试管婴儿虽然充满挑战,但只要不放弃,就有可能迎来属于自己的幸福。当然啦,试管婴儿也不是百分百成功的,它的成功率会受到很多因素的影响,像女方的年龄、卵巢功能、子宫环境,还有胚胎的质量等等。一般来说,35岁以下女性做试管婴儿的成功率大概在40% - 50%,35 - 40岁成功率在30% - 40%,40岁以上成功率就会明显下降,只有20%左右。

| 女方年龄 |

试管婴儿成功率 |

| 35岁以下 |

40% - 50% |

| 35 - 40岁 |

30% - 40% |

| 40岁以上 |

20%左右 |

不过,随着医学技术的不断进步,试管婴儿的成功率也在慢慢提高。而且,医生们也在不断研究新的方法和技术,让更多的夫妻能够实现拥有宝宝的梦想。

对于那些正在考虑做试管婴儿或者正在经历这个过程的夫妻来说,一定要保持乐观的心态。这就好比一场马拉松,过程虽然漫长又辛苦,但只要坚持跑下去,就有可能到达终点。同时,要和医生保持密切的沟通,相信医生的专业判断。

试管婴儿不仅仅是一项技术,它更是无数家庭的希望之光。它帮助那些在求子路上艰难前行的夫妻,重新燃起了对未来的憧憬。希望咱们身边每一个渴望宝宝的家庭,都能迎来属于自己的幸福时刻。就像那些成功的夫妻一样,在经历风雨后,见到那绚丽的彩虹。咱们一起为他们祝福,也期待更多美好的故事发生。

免责声明:

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。