本文围绕试管婴儿相关知识考试,分享了考试指南及准备策略,涵盖了解考试范围、收集资料、制定计划等内容,助读者有效备考相关知识考试。

全面了解试管婴儿相关知识的考试指南及准备策略

嘿,朋友!如今,试管婴儿这个词大家都不陌生啦,不管是身边人有这方面经历,还是在各种媒体上有所耳闻。要是你正面临一场关于试管婴儿相关知识的考试,那这篇文章你可得好好瞧瞧,我给你准备了超实用的考试指南和准备策略。

了解考试范围是关键

首先呢,咱得弄清楚考试都考些啥。一般来说,试管婴儿相关知识的考试会涵盖多个方面。像试管婴儿的基本概念肯定是必考内容。你得知道试管婴儿可不是在试管里长大的婴儿哦,它其实是体外受精 - 胚胎移植技术的俗称。据统计,全球每年通过试管婴儿技术诞生的婴儿数量已经超过 800 万 。这一数据来自国际辅助生殖技术监控委员会(ICMART)的统计报告。

| 年份 | 全球试管婴儿诞生数量(万) |

|---|---|

| 2010 年 | 约 500 |

| 2020 年 | 约 800 |

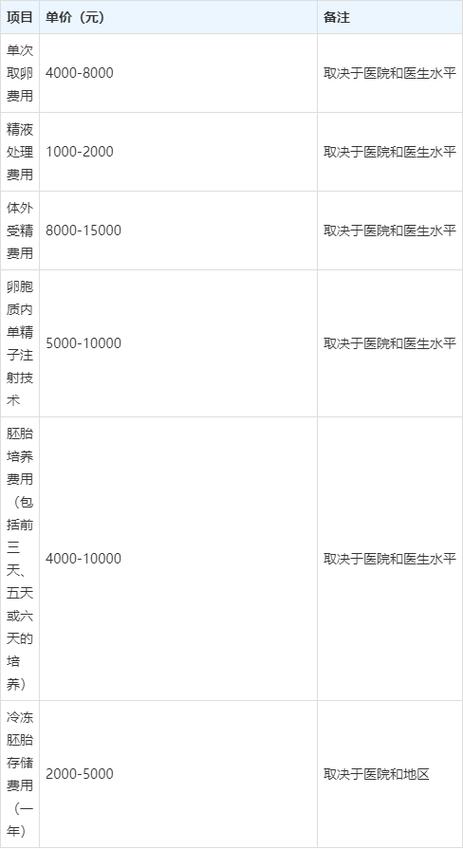

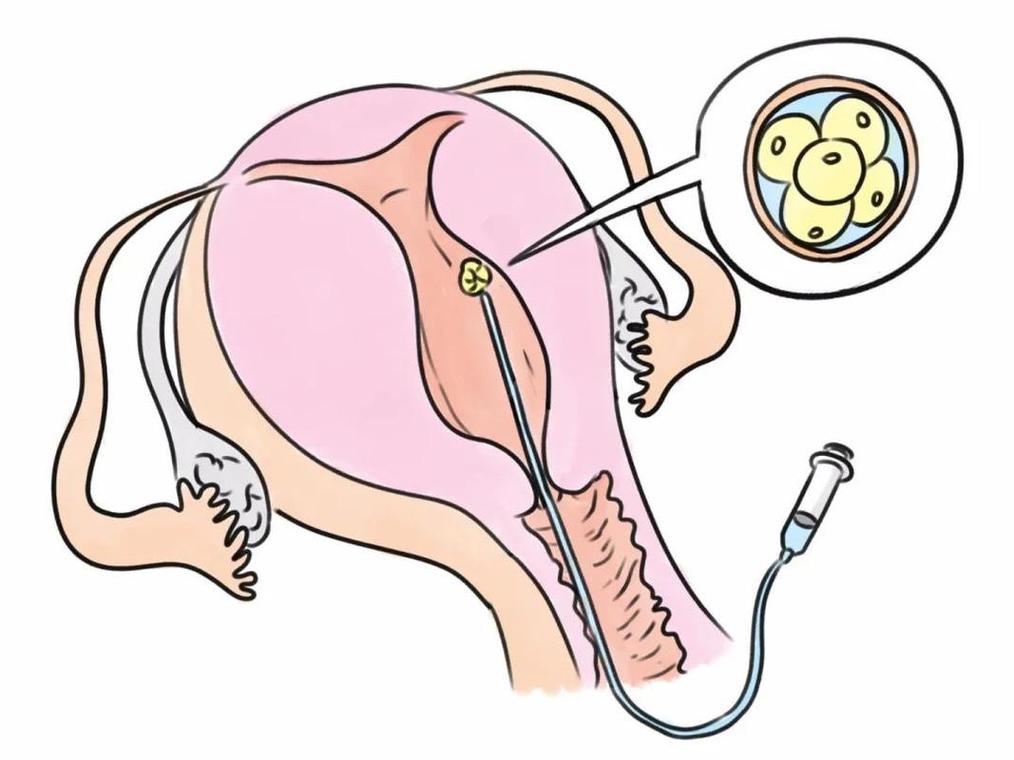

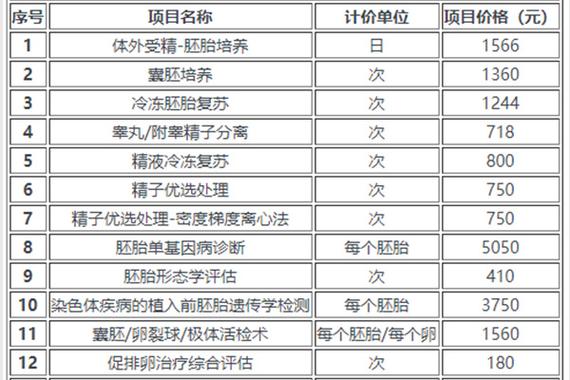

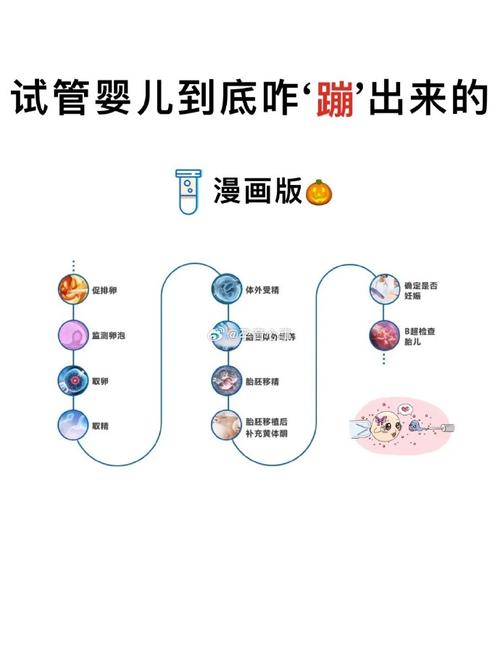

另外,试管婴儿的操作流程也是重点。从前期的夫妻双方身体检查,到促排卵、取卵、取精,再到体外受精、胚胎培养,最后胚胎移植以及移植后的黄体支持等一系列步骤,都得弄得明明白白。比如促排卵这一步,不同的促排卵方案适合不同的人群,像多囊卵巢综合征患者可能就需要特定的促排卵药物和方案。

收集学习资料

知道考啥了,接下来就得找资料学习啦。专业教材那肯定是首选,像《辅助生殖技术临床诊疗指南》这本书,简直就是试管婴儿知识的宝库。里面从理论到实践,把试管婴儿技术的方方面面都讲得透透的。还有一些医学期刊,比如《生殖与避孕》,会及时更新最新的试管婴儿研究成果和临床案例,能让你了解到最前沿的知识。

网络资源也不能放过哦。一些正规的医学网站,像丁香园,上面有很多医生和专业人士分享的经验和见解。还有一些科普视频平台,比如哔哩哔哩,有不少通俗易懂的试管婴儿科普视频,能让你通过直观的画面更好地理解那些复杂的知识。

制定学习计划

有了资料,还得有个合理的学习计划。咱把学习时间分成几个阶段。基础学习阶段,先把试管婴儿的基本概念、发展历程、操作流程等基础内容掌握好。可以每天安排 2 - 3 个小时来学习专业教材和整理笔记。

强化学习阶段呢,针对重点和难点进行突破。比如胚胎培养的条件、影响试管婴儿成功率的因素这些内容,要深入研究。可以结合医学期刊和网络资源,拓宽知识面。这个阶段每天学习时间可以适当增加到 3 - 4 个小时。

最后的冲刺阶段,就多做练习题和模拟题,熟悉考试题型和答题思路。可以找一些历年真题或者专业机构出的模拟试卷,按照考试时间来进行模拟考试,检验自己的学习成果。

建立知识体系

学习过程中,可别东一榔头西一棒子的,得建立自己的知识体系。可以画思维导图,以试管婴儿为中心,把各个知识点像树枝一样展开。比如在操作流程这根“树枝”上,再细分各个步骤的具体内容、注意事项等。这样一来,知识点之间的逻辑关系就一目了然啦,考试的时候也能快速准确地调用知识。

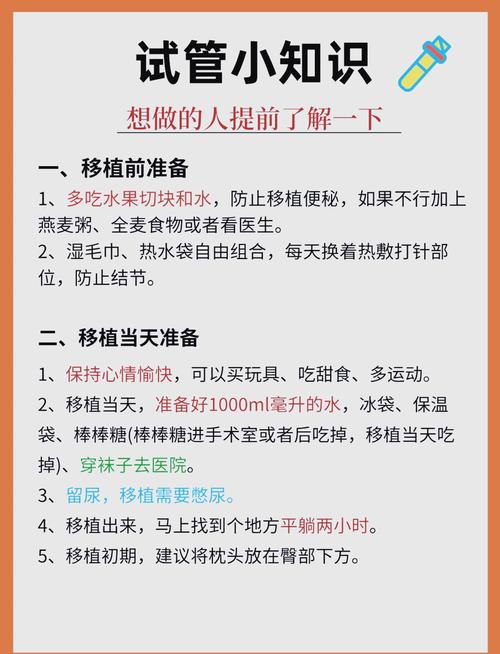

举个例子哈,要是考到试管婴儿胚胎移植后的注意事项,你通过思维导图就能很快联想到饮食方面要多吃富含蛋白质和维生素的食物,休息方面要避免剧烈运动和重体力劳动等等。

多交流讨论

一个人学习有时候会钻进死胡同,多和别人交流交流好处可多啦。你可以加入一些试管婴儿知识学习群,和其他备考的小伙伴一起讨论问题、分享学习心得。说不定别人的一个思路就能让你恍然大悟。

要是身边有从事医疗生殖领域的朋友或者老师,那就更好啦。多向他们请教,他们丰富的临床经验能给你很多书本上学不到的知识。比如他们能告诉你在实际操作中,遇到一些特殊情况是怎么处理的。

考前调整心态

考试前,心态可重要啦。别紧张得不行,越紧张越容易发挥失常。就把这场考试当成是检验自己学习成果的一次机会。考前几天,别再拼命学新东西了,把之前整理的笔记和错题拿出来看看,巩固巩固。

考试当天,提前安排好时间,吃好早餐,以饱满的精神状态去迎接考试。拿到试卷后,先浏览一遍,心里有个底,然后按照自己的节奏答题,遇到不会的先放一放,把会的都做完了再回过头来攻克难题。

总之呢,只要按照这些考试指南和准备策略,一步一个脚印地去学习和准备,我相信你一定能在这场关于试管婴儿相关知识的考试中取得好成绩!祝愿每一位努力备考的朋友都能得偿所愿!

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。